Marches dans les Highlands, les Îles Hébrides, Arran et Jura, Skye...

voir les photos : Ecosse - Glasgow

EXTRAIT N°1 (pages 13 à 16) :

Samedi 10 juillet 2004

...Après avoir parcouru les trois quart de l’île, la jeep pénètre dans un territoire de prairies qui s’étendent en ondulations molles jusqu’à l’horizon. Nous tombons sur un panneau interdisant aux véhicules d’aller plus loin, bien que la piste continue en traçant dans le paysage une ligne incertaine. Le couple me laisse donc ici. Le trajet qu’ils ont fait pour moi leur a pris une heure, et ils doivent maintenant le reprendre en sens inverse. Je les remercie chaleureusement.

D’après ma carte, il devrait y avoir, à sept ou huit kilomètres environ, un bois mixte en bordure de mer. Une ferme y est mentionnée, la dernière de l’île. Mais elle est probablement abandonnée aujourd’hui. Cela semble être un bon coin pour planter une tente. Je commence à marcher, entre la prairie à gauche et la mer bleue à droite. Le ciel est dégagé. Je photographie des cerfs gambadant par groupes, farouches mais bien visibles dans ce paysage ouvert. Un faucon fait du sur-place dans l’air. Au détour d’un virage, une ferme toute blanche apparaît en contrebas, entourée d’arbres, à deux pas de la mer qui scintille. C’est Barnhill. En 1947 et 1948, elle a été habitée par George Orwell qui, à cette occasion, a pondu là son 1984. Je continue. Un peu plus loin, le bois que j’avais repéré sur la carte est en vue. Le chemin s’y enfonce, et moi avec, sous le couvert de ses frondaisons basses et généreuses, et salué au passage par de vieux bouleaux tordus. Une petite crique se dévoile derrière les branchages. Le chemin monte un peu. Sur le côté, un pré aux contours vagues semble être le paradis originel de moutons et de cerfs, paissant là tranquillement tous ensemble. Mon arrivée les effarouche un peu. Je pose mon sac et continue d’avancer sur le chemin. La ferme signalée sur la carte apparaît enfin. C’est Kinuachdrach. Contrairement à ce que je pensais, elle n’est pas abandonnée. Une vieille jeep y est garée, et la cheminée fume. Je m’approche. Des bruits dans l’étable. Dans la courette, un vieil âne frotte son nez sur le grillage. Deux chiens trottent vers moi, me reniflent, puis s’éloignent. J’appelle pour savoir s’il y a quelqu’un. Une fermière d’une cinquantaine d’années, au beau visage hâlé rappelant les photos de Dorothea Lange, sort et me demande, sans marquer le moindre étonnement, ce que je veux.

- Je voudrais planter ma tente dans les environs, c’est possible ?

- Oui, mais pas dans le champ, y a trop d’animaux. Allez plutôt près du rivage, y a un cours d’eau là-bas.

Après avoir récupéré mon sac, je retourne vers la petite crique et trouve un coin d’herbe entre les arbres, juste l’espace nécessaire pour la tente, à quelques mètres seulement des vagues. Soirée devant un feu de camp. Dans la pénombre, un phoque montre le bout de son nez à la surface de l’eau, intrigué par la fumée peut-être.

Dimanche 11 juillet 2004

Il y a au nord de l’île un maelström marin qui est parait-il l’un des plus puissants du monde. Pour le voir dans de bonnes conditions, il faut être à l’extrémité de l’île à un moment bien particulier, entre la marée haute et la moyenne marée. Vers 11 h, je pars donc sur le sentier qui monte au-dessus de la ferme. Après moins d’une heure de marche, j’atteins un promontoire naturel dominant le golfe de Corryvreckan, un détroit d’un kilomètre de large qui sépare l’île de Jura, où je me trouve, et celle, plus petite et inhabitée, de Scarba. Le maelström devrait se trouver là, quelque part entre les deux. On voit en effet de puissants remous un peu partout, mais il n’y a en revanche aucun tourbillon. On dit qu’il est vraiment grand et impressionnant, mais cela ne se produit peut-être que dans une conjonction bien particulière de courants et de marée. L’endroit est classé innavigable par la Royal Navy. Cela n’empêche pas quelques petites embarcations d’y croiser en ce moment-même.

Une légende court au sujet de ce tourbillon. Le Norvégien Brekan, qui a donné son nom à la baie, voulait épouser une princesse de Jura. Le père de la jeune fille, pour éprouver le courage du présomptueux prétendant, lui fixa une condition : qu’il soit capable, avec son bateau, de tenir trois jours et trois nuits au milieu du détroit. Brekan retourna aussitôt en Norvège, où il fit tresser trois longues cordes. L’une était faite avec du chanvre, une autre avec je ne sais plus quel matériau, et la dernière avec la chevelure de jeunes vierges. La virginité des filles garantissait la résistance des chevelures. Revenu à Jura, Brekan amena son bateau en plein milieu du détroit, après l’avoir amarré avec les cordes à trois endroits différents, sur les deux côtes. Le premier jour, la première corde céda. Le deuxième jour, la deuxième corde céda. Et vers la fin du troisième jour, la troisième corde céda. On sut plus tard que l’une des jeunes filles ayant donné sa chevelure était moins vierge qu’on l’avait d’abord cru. Le corps sans vie de Brekan fut récupéré sur les rochers. On l’enterra dans une grotte qui porte son nom, tout près d’ici.

Je continue en descendant vers la côte, à travers un paysage de roche et de hautes fougères m’arrivant au niveau des épaules. Cela ressemble un peu la Hague, dans le Cotentin, mais en plus sauvage. Il n’y a plus de sentier à présent, hormis ceux formés par le passage des cerfs. Le crâne de l’un d’eux git par terre, encore pourvu de ces belles cornes. En émergeant brutalement d’une zone de fourrés où je m’étais fourvoyé, je fais s’envoler un aigle qui se tenait tranquille sur un piton, à moins de trente mètres. Sa couleur grise tachetée me surprend un peu. Mais son envergure, la lourdeur de ses battements d’ailes, et sa stabilité quand il se met à planer ne laissent aucun doute. C’est bien un aigle, un jeune peut-être. J’étais averti qu’il y en avait à Jura.

De nombreuses grottes et cavités s’égrènent le long du littoral. Ici la mer est aussi limpide qu’en Islande, ce qui n’était pas le cas du côté d’Ayr, ou de Girvan. Je parviens à une petite crique en forme d’anse. Le sable est gris. Je fais là une pause et avale mon casse-croûte. Deux voiliers apparaissent au même moment. Ils y jettent l’ancre. Peut-être les remous du maelström sont-ils devenus trop puissants à ce stade de la marée ? Et c’est pourquoi ils s’abritent.

En reprenant mon exploration je découvre, de l’autre côté de la crique, "the Brekan’s cave". C’est ici qu’on aurait enterré le Norvégien après son naufrage. Comme on y a trouvé une grande pierre plate pouvant faire office de tombeau, on peut imaginer qu’une part de vérité se cache dans cette histoire. Il est vrai qu’il n’y a pas si longtemps, ces grottes étaient encore utilisées comme "chambres d’attente", pour les morts destinés à être enterrés à Colonsay, une île voisine. Je tiens toutes ces informations d’un petit livret vendu sur le ferry et qui rapporte un peu l’histoire de Jura, à la manière de ces livres généalogiques qu’on trouve dans les coins les plus reculés d’Islande. La grotte de Brekan est la plus grande de toutes celles qui émaillent cette côte. Elle est vaste et profonde d’au moins trente mètres, et son entrée semble fortifiée par un mur épais d’un mètre. On dit qu’il y a eu des batailles claniques dans la région. Un cadavre de mouton git au sol. Il n’en reste que le cuir sur les os.

Je continue le long de la côte. La progression est parfois difficile. Au détour d’un gros rocher, je surprends trois beaux cerfs. Ils étaient couchés sur un lit de fougères, à seulement cinq ou six mètres de moi. Ils s’enfuient en contournant un promontoire. Mais vu la configuration des lieux, ils ne pourront pas m’échapper. En effet, je les retrouve en contrebas et les photographie en vue plongeante. Plus loin, nouvelle crique, nouvelles grottes. Cette fois c’est un lapin que je surprends.

Je me dirige alors vers l’intérieur des terres, en remontant le cours d’un ruisseau qui m’amène assez rapidement vers une prairie humide, entourée de collines. Cette prairie était visiblement utilisée par des fermiers autrefois, car on y décèle encore des fossés de drainage, aujourd’hui envahis et comblés par une végétation haute. Le ruisseau me conduit jusqu’à un val boisé au charme irrésistible. De jeunes arbres s’y contorsionnent comme des sylphides dansantes. Les mousses légères enveloppent les branches. Des lichens effilochés pendent aux rameaux. Je reste là une heure pour photographier. En revenant près de mon sac, que j’avais laissé à l’orée du bois pour être plus à l’aise, j’aperçois, avant qu’il ne me voie, un faon. Je marche courbé dans le lit de la rivière afin de m’en approcher comme un sioux. Je lève un peu la tête. À travers le rideau d’herbes hautes, je vois la mère qui s’avance. Elle n’est qu’à dix mètres. Le déclanchement de mon appareil la fait tressaillir, et s’enfuir, aussitôt suivie du faon, à travers les arbres.

Je m’extraie du bois en remontant le cours d’un autre ruisseau, et bientôt j’accède aux plateaux qui dominent l’extrémité de l’île. On voit de là-haut toute la disposition complexe d’îles et de péninsules qui forment cette région, et entre lesquelles naviguent de nombreux voiliers. Puis je redescends vers Kinuachdrach, dérange encore un troupeau d’au moins vingt cerfs, rattrape le sentier de ce matin, et rejoins la ferme à 19 h.

Un homme d’une soixantaine d’années se tient près de la barrière. Avec son look de parfait gentlemen farmer britannique, il n’en manipule pas moins son téléphone portable avec le même air de concentration ludique que n’importe quelle midinette de quatorze ans. À mon salut, il répond par un "hello !" très jovial, en levant le bras comme s’il rencontrait un vieil ami. "Pas de problème pour la tente !" me dit-il. Et nous commençons à causer. Comme j’ai lu sur un écriteau qu’à l’occasion il faisait le taxi, je lui demande s’il peut me conduire demain plus au sud, vers le milieu de l’île, où j’ai l’intention de camper un jour ou deux. "Ce doit être votre jour de chance", me dit-il, "nous prenons le ferry demain pour faire du shopping à Islay. Nous vous prendrons à 7h30." J’avais pensé à quelque chose de moins matinal, mais j’accepte.

Retour à la tente. Après le dîner, je fais encore un feu. Le fermier m’avait dit que j’avais des chances de voir des loutres près du rivage. Et en effet, à travers la pénombre, j’en aperçois une barbotant gentiment dans l’eau.

EXTRAIT N°2 (pages 31 à 34) :

Samedi 23 juillet 2004

Le bulletin météo signale du vent avec un peu de pluie, mais rien de grave. Départ à 11h. Avant de pénétrer dans le massif des Cairngorms, il faut traverser la forêt de Rothiemurchus. La route aboutit à une sorte d’enclave agricole au milieu de la forêt. Deux ou trois fermes se partagent quelques hectares de champs. L’une d’elles est abandonnée. D’autres maisons anciennes, presque des ruines, s’égrènent le long de la piste, tranquillement envahies par la végétation. Le contraste est frappant avec tout ce qu’Aviemore, visible au loin par-dessus leur toit, peut exprimer d’artificiel, entièrement tournée vers le tourisme. Dans un champ, un tracteur rassemble la fenaison. Plus loin, un troupeau de vaches indolentes traverse le chemin, librement, et va se répartir sur la petite lande qui s’étale de chaque côté. La piste finit là. Un sentier rejoint l’un des parcours de randonnées qui sillonnent la forêt de Rothiemurchus. C’est une belle forêt de pins, mêlée de bouleaux et de sorbiers. Des bruyères en floraison, des fougères épanouies, de grandes digitales, des coussins de mousses et de fines graminées, recouvrent le sous-bois et les clairières.

Après trois heures de marche, avant d’accéder à la grande vallée qui traverse le plateau des Cairngorms, je laisse mon sac à dos près du sentier et descend dans un vallon encaissé afin de pique-niquer près de la rivière. Pure coïncidence, c’est aussi là qu’un Robinson Crusoë du dimanche a pris l’habitude de se ressourcer, quand le reste du monde le fatigue. Il y a un hamac plié contre un arbre, un vestige de feu, des ustensiles divers jonchant le sol, des bouteilles vides, des boites de conserves vides... Robinson semblait certain que personne d’autre ne viendrait là. Il est vrai que l’endroit se prête assez bien à une retraite occasionnelle, le temps de diluer un peu ses soucis dans la nature. C’est un vallon boisé, avec des parois escarpées et des arbres morts gisant un peu partout. De l’autre côté de la rivière, un éboulement considérable s’est étalé sur au moins deux cent mètres, noyant dans un fleuve de pierres le bouquet d’arbres qui se trouvait sur son passage. De ces arbres, il ne reste plus à présent que des squelettes blanchis, dressés au milieu d’un amas de roches. Un peu plus loin, la colline éventrée qui est à l’origine de cela donne la mesure du cataclysme. Je passe deux heures à explorer la zone.

Depuis ce midi, le ciel est instable. Il fait généralement beau, mais le vent amène des nuages sombres qui délivrent des pluies intermittentes. La forêt s’éclaircit à mesure que je m’élève, laissant progressivement la place à de la prairie. Peu à peu le vallon de tout à l’heure s’élargit en une puissante vallée rocailleuse, haute et vaste, délimitée par des murailles atteignant mille mètres et plus. L’austérité maintenant règne. Un couvercle gris chapeaute les montagnes. La vallée - Lairig Ghru - entaille le plateau de part en part sur une quinzaine de kilomètres. On croirait un passage ouvert par un autre Moïse à travers la mer houleuse des monts Cairngorms. Un étroit sentier longe la rivière qui coule au milieu. Le parcours n’ayant fait que monter depuis le début, mon sac commence à peser. Deux perdrix se font voir parmi les pierres, à quelques mètres devant moi. Elles ne prennent pas la peine de s’envoler, elles s’éloignent lentement, en dodelinant. Plus loin, le terrain commence à descendre. La suite de la vallée dévoile alors son imposante perspective. Deux montagnes débouchent de la droite, l’une derrière l’autre, comme des proues colossales, brouillées par des crachins échappés des nuages. Elles marquent le début d’une vallée transversale. La rencontre de ces deux vallées forme un espace d’une très grande ampleur. Celle de droite se révèle fermée par quatre bols, quatre évasements dans la partie la plus haute de ses murailles, comme quatre gigantesques théâtres d’Épidaure. C’est une structure géologique qui m’est familière car je l’ai vue souvent dans les Fjords de l’Ouest, en Islande.

Je quitte le sentier, passe la rivière, et arpente l’aire de confluence de ces deux vallées, afin de trouver un lieu de campement qui offrira le meilleur point de vue sur cette immense scène. Le terrain est humide, l’eau ruisselle un peu partout et s’accumule en de nombreuses flaques. Je réussis malgré tout à trouver un endroit convenable. Il est presque 20h30. Une fois couché, des bruits d’animaux se font entendre, mais je n’arrive pas à les identifier. Des renards peut-être. La pluie commence à tambouriner sur la toile.

Mardi 31 juillet 2007

Il a plu toute la nuit, et cela continue. Les salves incessantes sur la toile ne m’encouragent pas à me lever. Il est presque 11 h quand enfin je mets le nez dehors. Tout est voilé par la pluie qui tombe en rafale, poussée par un vent fort. Cela s’harmonise bien avec le décor toutefois. Il n’y a qu’à attendre.

J’avais prévu l’ascension du Ben Mac Dui, deuxième plus haut sommet des îles britanniques. Mais par un temps pareil c’est dangereux et inutile. J’aurais aimé aussi explorer les quatre bols qui surplombent la vallée derrière moi. Même chose. L’autre solution est de continuer à descendre Lairig Ghru. C’est sans danger, mais inintéressant par ce temps-là. J’aperçois pourtant au loin quelques randonneurs qui défilent sur le sentier, poussés par le vent et la pluie, tête baissée, sans rien voir autour d’eux. Je préfère encore passer la journée sous la tente. Ce ne sera pas la première fois. De toute façon, j’avais prévu de rester là deux nuits. Et il se peut que les choses s’améliorent dans l’après-midi. J’en profite pour avancer dans la rédaction du journal.

En début d’après-midi, un grand vrombissement se fait entendre. C’est un hélicoptère jaune. Il remonte la vallée à très faible vitesse, comme s’il cherchait quelqu’un. Son lourd et lent passage dans la vallée grise, avec ce grondement sourd à travers la tempête, ne manque pas d’allure. Un peu plus tard, c’est un avion qui passe très bas, juste au-dessus du plateau. Il doit y avoir quelque part des gens en mauvaise posture.

Le temps se calme vers 17h00. La couverture nuageuse se disloque un peu, mais elle reste épaisse et frôle toujours les sommets. Toutefois la pluie a cessé. Le Ben Mac Dui culmine à 1309 m, mais comme je suis actuellement à 600 m, cela ne fait que 700 m de dénivelé. Néanmoins la pente est raide, car la distance est courte. Je commence l’ascension en longeant un petit torrent. Au niveau des éboulis rocheux, les pierres sont parfois glissantes et instables. Puis la pente s’adoucit progressivement. Le sol n’est plus jonché que de pierres et de mousses. J’atteins la limite des nuages et me retrouve plongé dans une grisaille sombre. Le petit filet d’eau, bordé d’une mousse plus verte qu’ailleurs, est désormais mon seul repère. Je ne distingue plus rien au-delà d’une quarantaine de mètres. Au sol, apparaissent des morceaux de tôle froissée et rayée, s’éparpillant sur une vingtaine de mètres. Plus loin, c’est un moteur d’hélice. Puis viennent des bouts de carlingue rivetée. Un avion s’est écrasé là. Il y a combien de temps ? Peut-être des dizaines d’années, peut-être moins. C’est tout ce qu’il en reste aujourd’hui. Les fragments semblent avoir été traînés le long du cours d’eau, sous l’effet des dégels successifs. Derrière moi, en bas dans la vallée, résonne à nouveau le bourdonnement grave de l’hélicoptère. Mais cette fois, l’appareil est invisible dans la grisaille.

Je continue de marcher le long du filet d’eau, mais celui-ci finit par se perdre parmi les cailloux. Peu après, j’aperçois un cairn, un de ces monticules de pierres qui balisent le chemin menant au sommet. Il ne reste plus qu’à le suivre. En prévision du retour, je mémorise bien ce cairn, car c’est lui qui m’indiquera la direction du cours d’eau. Trois silhouettes apparaissent subitement dans le brouillard, comme des fantômes. Nous nous saluons d’un simple "Hi !" Ce sont trois randonneurs qui redescendent par la voie balisée. Bientôt, le monument qui marque le sommet surgit dans la brume. C’est un grand cairn surmonté d’un petit obélisque. Tout autour, disséminés au hasard, il y a des entassements de pierres en forme de fer à cheval, comme des murets rudimentaires. Ils sont tous orientés dans des directions différentes. J’imagine qu’ils servaient à se protéger contre le vent, mais pour qui et dans quelles circonstances ? Du vent, oui, il y en a ici. On peut d’ailleurs résumer ce lieu en trois mots : vent, pierres et brume. Et comme ce "sommet" est en fait un large plateau, dont les limites se fondent dans le brouillard, on ne se sent pas du tout sur un point culminant, mais plutôt au milieu d’un désert de pierre illimité.

En arpentant la zone, je découvre une petite ruine, comme un antique refuge. C’est une construction brute, en pierres simplement posées les unes sur les autres, sans mortier, et qui s’élève à hauteur d’homme. J’aime sa simplicité carrée, d’une rusticité classique. On en voit encore la cheminée.

Soudain, une trouée se forme dans la brume. Elle s’agrandit et, en peu de temps, un large morceau de panorama apparaît. Les ondulations de lointains reliefs surgissent dans la déchirure, mises en contrastes par un soleil déclinant. Puis tout se referme. L’immensité redevient néant. Et la brume grise roule à nouveau sur les pierres. Quelques ouvertures fugitives se produisent encore, comme un jeu de passe-passe avec la réalité. Et à nouveau les pierres, le vent, la brume.

En revenant vers le grand cairn, deux silhouettes se détachent dans la grisaille. Je m’approche d’elles. Ce sont une femme et un jeune garçon, que mon apparition a un peu inquiétés. Nous discutons. Elle est Anglaise. Ils viennent d’un refuge situé à deux heures d’ici. Elle était partie avec deux autres garçons qu’elle s’attendait à retrouver au sommet. Elle ne sait pas qu’il est déjà 20 h. Partir en fin de journée, sans montre, avec des enfants qu’elle laisse aller au devant… Mais elle ne semble pas s’inquiéter. Nous discutons encore quelques minutes et, pour nous séparer, nous nous serrons la main, comme si nous nous connaissions. Puis chacun part de son côté, disparaissant l’un pour l’autre dans le brouillard.

Après cent mètres, je ne reconnais pas l’environnement que je voyais en arrivant tout à l’heure. Je cherche dans toutes les directions, mais au bout de quelque temps, je m’avoue désorienté. Le recours à la boussole me permet de constater que le nord est presqu’à l’opposé de ce que j’avais cru. Une éclaircie fugitive apporte quelques repères supplémentaires. Je retrouve enfin le sentier balisé par les cairns. En reconnaissant celui que j’avais pris soin de mémoriser, grâce à une pierre blanche sur son sommet, je bifurque à gauche. Le filet d’eau apparaît rapidement, avec sa bordure de mousse verte. Dès lors il n’y a plus qu’à descendre en le suivant. Une heure plus tard, je retrouve la tente.

EXTRAIT N°3 (pages 47 & 48) :

Jeudi 5 août 2004

Bus pour Uig. De là, je prendrai demain le ferry pour l’archipel des Hébrides, où je compte rester une semaine. Ce sera ma dernière étape. Celle de Skye aura été brève, et je n’y aurai pas vu grand-chose, mais il y a toujours des ratés dans un voyage.

Dans le bus, il y a un jeune chinois dont je fais la connaissance une fois arrivé à Uig, en attendant l’ouverture de l’auberge de jeunesse. Il vient du sud de Shanghai et étudie à Glasgow. Ce sont ses parents qui l’ont envoyé en Écosse. Il n’était pas vraiment emballé par cette idée. "But I didn’t have the choice", dit-il un peu amer. Il se plaint du climat. Il aurait préféré aller aux États-Unis, en France, "n’importante où mais pas ici !" Pour l’instant, il étudie des généralités en sciences, mais plus tard, il envisage de s’orienter vers la psychologie. J’essaie sur lui la seule phrase de chinois dont je me souvienne encore, et cela lui paraît parfaitement compréhensible.

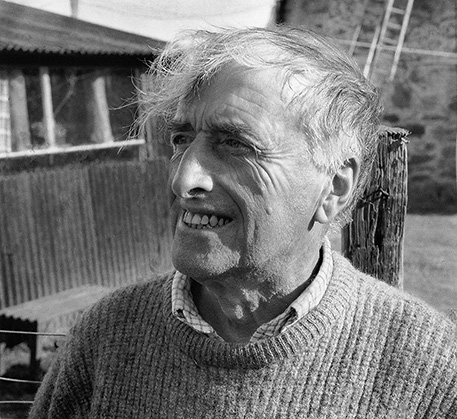

L’auberge se dresse à l’écart du village, au-dessus d’une baie cernée de falaises. Une fois installé, je vais me promener sur une petite route de campagne qui, bien que signalée comme étant sans issue, mène, paraît-il, à une "Vallée des Merveilles". Sur le bord de la route, je rencontre des fermiers en plein ouvrage de tonte des moutons. Ils sont trois, d’une cinquantaine d’années, et tous parfaitement rustiques. À l’un d’eux revient le travail de tonte à proprement parler, à l’aide d’une tondeuse électrique suspendue à une potence. Sa figure de "Popeye" est impayable. Un autre est chargé d’attraper les bêtes dans le corral afin de les amener au premier. Celui-ci a la touche vagabonde et indolente d’un Boudu sauvé des eaux. Le dernier semble être le propriétaire du troupeau, un gaillard un peu farouche, avec une touffe clairsemée de cheveux gris au sommet du crâne, se rabattant tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre, selon ses mouvements et selon le vent. Tous les trois sont haletants et transpirants sous la chaleur et la pénibilité du travail. L’enclos où ils opèrent, fait d’antiques murets de pierres et de clôtures grossièrement rafistolées, rend la scène encore plus photogénique. Toutefois je n’ose pas sortir mon appareil. Nous échangeons quelques mots, mais leur réserve me fait croire que ce serait trop précipité. J’essaierai à nouveau au retour.

Un peu plus loin, commence ce qui est justement appelé la "Vallée des Merveilles". C’est très étrange, un véritable caprice de la nature. De part et d’autre d’un chemin au tracé sinueux, se dressent des collines miniatures, presque de simples buttes, aux formes très coniques, et pas plus hautes qu’une maison. Elles sont recouvertes d’une herbe fine, et striées dans tous les sens par le passage des moutons. Entre ces collines et sur leurs pentes, s’étalent des bosquets minuscules, composés principalement de noisetiers nains, aux branches particulièrement tortueuses. Ces arbustes ont poussé de manière si serrée, si dense, que le sous-bois est très sombre, difficilement pénétrable, et que l’on s’attend à voir se faufiler partout des elfes. Au beau milieu de ce curieux paysage, se dresse un grand rocher dont la silhouette évoque un donjon en ruine qui dominerait l’ensemble. Tout cela est confiné dans un espace qui n’excède pas quelques centaines de mètres. Mais la petite taille des collines, des vallées et des bois, donne l’impression d’un monde à part entière, d’un monde autonome où les sentiers tracés par les moutons le jour, formeraient un réseau compliqué de chemins utilisés la nuit par des lutins.

Au retour, je reprends la conversation avec les fermiers et, obtenant leur accord pour des photos, je grille sur eux une pellicule entière...

EXTRAIT N°4 (page 51) :

Dimanche 22 août 2004

Il est presque minuit. Le ferry s’arrache en silence de Portsmouth. Les lumières figées des lampadaires défilent lentement, peu à peu supplantées par la nuit, fondue à la mer en une masse obscure. Dans quelques heures je serai à Cherbourg.

Je viens de passer cinq jours à Glasgow, où je n’ai rien fait d’autre que marcher et photographier. Rarement j’ai eu autant de plaisir et d’excitation à faire de la photographie. Ce mélange d’architecture moderne et ancienne, de grés rouge et de béton gris ; ces rues en quadrillage comme à New York, et souvent pentues comme à San Francisco ; cette circulation permanente, avec ces taxis noirs et ces bus écarlates ; ces ruelles sombres et sales à l’arrière des buildings ; ces grandes enseignes aux lettres droites qui s’étalent partout ; ces affiches placardées en série, vingt fois sur le même mur ; ces pubs innombrables, aux façades closes mais aux intérieurs bondés ; et surtout cette absence de complexe dans le mélange des genres et des époques ; tout cela fait de Glasgow une ville passionnante à photographier.

Et puis il y a aussi ces banlieues du sud, avec leurs longues avenues désolées, leurs usines délabrées, témoins d’une ère industrielle révolue, en brique ou en grés, colonisées par les arbustes. Hier, je me suis trouvé mêlé à une sortie de match de foot. Ce devait être le club des Rangers. La foule inondait les rues et les trottoirs. Les gens s’éparpillaient tranquillement, un verre de bière à la main, au milieu d’odeurs de saucisses grillées. Quelques uns arboraient sur leurs épaules le drapeau du club, comme une cape. Et tous arpentaient l’asphalte avec ce pas caractéristique du badaud du dimanche, en lançant de temps en temps des cris stupides de supporter.

Plus tard, c’est dans une de ces banlieues un peu sordides, près de Govan Road, que j’ai pris un verre dans un pub qui s’autoproclamait, en immenses lettres blanches sur un fronton bleu couvrant toute la façade : "The best pub in the world". Un pub consacré à 100% au football britannique. Tous les murs étaient recouverts d’effigies de joueurs, anciens ou actuels. Les fenêtres étaient des vitraux représentant des joueurs. Les clients portaient tous sans exception, à part moi, les couleurs du football britannique. Et puis arriva soudain une espèce de diva sur le retour. Elle monta sur une estrade et se mit à entonner, d’une vraie voie d’opéra, le fameux hymne Rule, Britannia !, repris en cœur par la totalité de l’assistance, avec une ferveur et une puissance qui montait d’un cran chaque fois que revenait le refrain, jusqu’à ce qu’une émotion ivre, mais maîtrisée, s’empare de tous, portant l’ambiance à un niveau de paroxysme que je n’avais jamais vu nulle part ailleurs. Jamais encore je n’avais assisté à un tel épanchement de fraternité patriotique, au point que je me suis surpris à trouver cela littéralement sublime.